-

- Wissenschaft

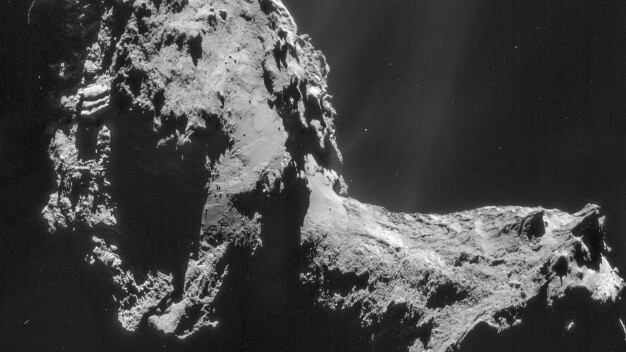

Herkunft von Mikrometeoriten erstmals mit Hilfe aufwendiger Computersimulationen und Experimente bestimmt.

Staubteilchen vom Rand des Sonnensystems auf TU-Dach

Bürgerwissenschaftler*innen können Mikrometeorite auf ihren Hausdächern sammeln und mit einiger Übung in einem Lichtmikroskop identifizieren. Die erfahrensten von ihnen haben nun zusammen mit einem Forscher*innen-Team von der TU Berlin und dem Museum für Naturkunde in Berlin sowie weiteren inte…